启明医疗:复牌和财报发布后的战略重构与价值重估

停牌475天后,启明医疗卡住最后时机惊险复牌。近日公布的2024年财报无疑展现了明确的“停牌后遗症”:收入增速未达预期,公司市值也一度跌破10亿港币,面临业绩与估值双杀。

启明医疗,曾经起高楼宴宾客:响当当的“中国心脏瓣膜第一股”,背后站着众多知名投资机构,巅峰时期市值突破过400亿港元,手握多个在中国、欧盟等市场“首个”获批上市的产品,凭先发优势曾占有TAVR市场近8成份额;也曾一度危楼高耸:高管凌驾于公司内部控制之上的违规交易、港股停牌、连年亏损,风雨摇摆。

普通投资者担忧观望,然而在这个时候,只有那些擅长烧冷灶、懂得“板凳要坐十年冷”的逆向投资者,才会认真审视这家企业如今究竟在做些什么。

止血与造血:利润化,启明最大的确定性

仅就收入和亏损的数字而言,启明的财报数据似乎并不好看:营业收入4.71亿元人民币,同比下降4.2%;虽然经调整后的EBITDA亏损大幅收窄,但是公司还未达到盈利状态。但这份财报

行业回暖,什么样的企业才能穿越周期、韧性增长?

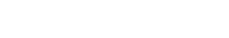

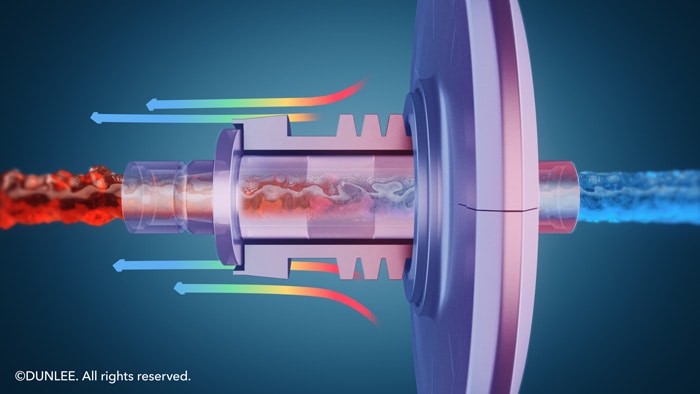

伴随着人口老龄化加剧,心脏瓣膜疾病的患病率不断攀升。经导管主动脉瓣置换术(TAVR)的出现,标志着介入治疗方法的一大飞跃。中国心脏瓣膜领域三剑客——启明医疗、沛嘉医疗、心通医疗相继登陆资本市场的风光仿佛就发生在昨天。彼时,国产TAVR“三剑客”的最高峰时期市值加起来超过千亿——整个赛道鲜花着锦,风光无俩。

时移势易,如今的中国瓣膜赛道已然换了人间。尽管从三剑客发布的2024年年报来看,亏损面都有所缩窄,但市值一路走低也是不争的事实;而后来者还在纷纷入局。

TAVR赛道的困境显而易见:治疗价格高昂、患者支付能力不足、市场增速不及预期以及激烈的市场竞争。好消息是,

心脏瓣膜这一充满活力与潜力的细分领域仍在蓬勃发展,市场会淘汰的是投机者,成就的将是以技术定义规则的长跑者。停牌风暴无疑倒逼启明医疗完成了一场刀刃向内的“刮骨疗毒”,以近乎自残的力度完成治理重构

在监管趋严、资本理性的新时代,启明医疗的案例证明,中国医疗器械企业要走向世界,必须学会在刀尖上跳舞——既要保持技术锐度,更要筑牢制度护城河。启明医疗重归资本市场“牌桌”,不仅是企业自身的重生仪式,更是撕开“唯快不破”的行业幻象——从粗放扩张到植入合规基因,从“蒙眼狂奔”到全链条精细化管理,其涅槃印证了“长期主义”的本质绝非口号,唯有以制度防火墙对冲野蛮生长风险,方能在质量革命中破局,让野心与成熟度真正同频。

中国智造不应只是成本优势的代名词,更要成为临床价值的定义者。启明医疗的至暗时刻,恰是中国医械行业从草莽走向成熟的成人礼。当集采寒流与资本退潮叠加,唯有真正兼有合规运营体系、高临床价值产品和全球竞争力的企业才能穿越周期。这个曾定义TAVR中国标准的战士,正在废墟中重铸新的铠甲,市场或许该多些耐心。

[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱:Jubao_Times@163.com

3.2W

3.2W